Physiquement, cette jeunesse du Reich était sans pareille : garçons aux corps d’athlètes, rayonnants, bronzés, gorgés de la grande joie naturelle des êtres sains. À seize ans, à dix-sept ans, ils étaient des colosses, la poitrine carrée, les muscles saillants, les mains larges, dures. Pas une once de graisse inutile comme nos jeunes bourgeois, dès la trentaine, en portent à la bedaine, gibecière jaunie.

Tout dans ces corps était force, netteté, beauté, rythme. Nos conscrits de l’Ouest mis nus, les côtes saillantes, la peau pâle et frêle, les genoux tristes, le biceps en coton paraissent pitoyables, à côté de ces jeunes Allemands à l’architecture complète, utile.

On ne les avait pas sottement dressés aux sports à des fins spectaculaires, éventuels modèles pour sculpteurs néo-grecs, ou mâles photogéniques pour studios d’Hollywood. Ils étaient forts parce que la race était forte, avait toujours été forte et parce que, depuis Hitler, une politique sage et fière avait veillé au développement physique, à la santé, à la robustesse des corps.

Ce racisme était bon, heureux, nécessaire.

L’homme, le chrétien, a des devoirs vis-à-vis de son corps. Il doit pouvoir rayonner, œuvrer, engendrer. La vigueur corporelle aide à l’équilibre moral. Les chétifs, les malingres répandent de l’aigreur, fournissent un travail médiocre, créent des enfants souffreteux. C’est une des missions de l’état de veiller à l’épanouissement physique du citoyen. L’état Allemand avait magnifiquement fortifié la race. Ses garçons deviendraient des travailleurs puissants, et des pères de familles puissants.

Ce grand trésor de la santé de la race eût assuré en Europe, au peuple allemand, une indiscutable suprématie naturelle : c’est pour cela qu’après le 8 mai 1945, on s’est acharné à épuiser, à atrophier, dans le Reich vaincu, la jeunesse et l’enfance, livrant sciemment à la famine et à la tuberculose ce peuple qui, en pleine guerre, bloqué de toutes parts, avait trouvé le moyen de nourrir décemment l’Europe entière et qu’on affama criminellement parce que ces merveilleux bébés, éclatants de vigueur, naissaient à la cadence de près de deux millions chaque année, parce que cette jeunesse robuste, promesse de travail et de fécondité, insultait à la sénilité précoce des peuples décadents, aux demi-vierges vicieuses et fatiguées, aux jeunes mâles décatis à la tête traînarde, cigarette pendante, peau livide, virilité rabougrie et sans avenir.

La force physique de la jeunesse allemande n’était qu’un des aspects de sa renaissance. Hitler n’avait pas voulu faire d’elle une sélection de bêtes parfaites. C’est toutes les vertus de l’homme, de la femme qui avaient été encouragées et exaltées.

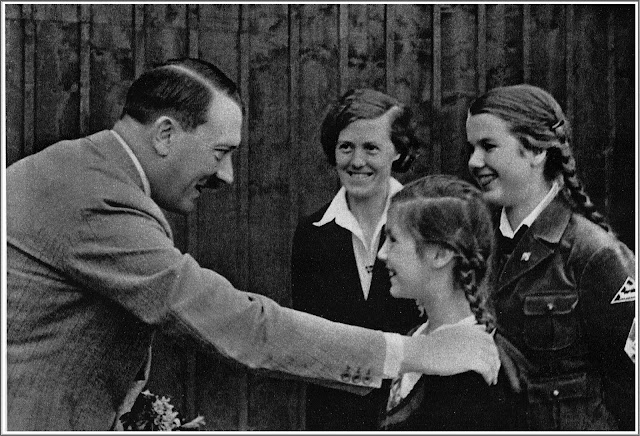

On veillait à ce que la jeune fille allemande fût vigoureuse, mais on lui enseignait que sa mission par excellence, c’est de devenir un jour une épouse et une mère, c’est de former physiquement et moralement des enfants. On ne lui permettait pas de mener une jeunesse oisive : elle devait servir, utilement, joyeusement ; elle ne pouvait avancer dans la vie à l’écart de son prochain, comme une flâneuse égocentrique et dédaigneuse. Le Service du Travail lui apprenait qu’elle est membre d’une Communauté, l’habituait à la vie modeste et rude, mêlée aux jeunes filles de toutes les classes. Elle devait se dépenser, vivre, non pas au gré de son égoïsme, mais rythme de son peuple. Ainsi formée, elle partait dans la vie, joyeuse, généreuse, apte à tenir un foyer.

Le jeune Allemand, lui aussi, était plus qu’un solide gaillard, taillé dans le roc. Il avait acquis, à dure école, le sens communautaire, le sens du devoir social et national, le sens de la discipline et de l’autorité.

Les millions de jeunes Allemands de Hitler formaient ce peuple-vie.

Ayant appris à commander à leur force physique, à leurs passions, à leurs impatiences, à leurs appétits, étant devenus maîtres d’eux-mêmes, ces jeunes gens étaient alors pleinement capables de devenir maîtres des autres.

Nous qui avions connu la morgue des gradés de nos casernes, leur familiarité blessante, leur vanité hurlante d’analphabètes ayant toujours le droit d’humilier, de punir, d’abêtir, nous étions autant impressionnés par la qualité du commandement allemand que par le don de l’obéissance. Ces officiers de vingt ans étaient des camarades. Ils n’avaient qu’à lancer un ordre, l’ordre était accompli, mais ils étaient des hommes parmi des hommes.

Tous, qu’ils fussent commandés ou qu’ils commandassent, savaient qu’ils étaient un peuple, une communauté, un idéal. Le devoir leur semblait une chose aussi naturelle que l’air, le soleil, la marche. Vivre sans accomplir un devoir, leur eût paru un non-sens. Tous ces jeunes avaient été plongés dans le bain spirituel du devoir.

C’était leur devoir d’obéir.

C’était leur devoir de commander.

Devenus ouvriers ou patrons, ce serait leur de voir de produire avec cœur, ou de diriger la production avec équité.

Époux, ce serait leur devoir de créer une famille forte.

Citoyens, ce serait leur devoir d’aider à l’édification d’un socialisme humain source d’honneur, de dignité, de justice et à l’épanouissement des richesses morales et spirituelles de leur peuple.

Nés brusquement à l’idée de l’Europe, ils considéreraient le service de l’Europe comme une forme nouvelle du devoir, devoir envers une communauté supérieure, se superposant aux communautés de la famille, du travail, de la Patrie, pour lesquels ils avaient vécu jusqu’alors.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire